ガリポリの戦いを描いた映画 [歴史映画]

世界史の教科書に出てくる第一次世界大戦中の具体的な戦闘は、西部戦線のマルヌと東部戦線のタンネンベルク、あとはペタンとの関係でヴェルダンくらいだが、『世界史としての第一次世界大戦』(宝島社新書)ではガリポリの戦い(1915年)について触れられている。ガリポリの戦いは、当時の英海軍相ウィンストン・チャーチルが立案した連合軍によるトルコ上陸作戦で、死傷者はトルコ軍25万人、英仏軍30万人という大規模な戦闘であった(ヴェルダンのそれはドイツ軍34万人、フランス軍38万人)。このときのイギリス軍には自治領オーストリアとニュージーランドの連合軍(ANZAC)が含まれており、3万4千人の死傷者を出した。前掲書によると、この戦いをきっかけにオーストラリアとニュージーランドでは「国民」意識が高まり、毎年4月25日は「アンザック・デー」というオーストラリアやニュージーランド、その他サモアやトンガなどで国民の祝日となっている(中東に派遣されるANZAC軍団の護衛は、日英同盟によるイギリスの要請を受けて日本海軍の巡洋艦「伊吹」が担当した)。

オーストラリアに留学していた教え子によると「Anzac dayはオーストラリアの祝日の中でもかなり規模が大きいもので、肌感覚ですがQueen birth dayよりも市民の意識のウェイトは高いと思います。私がいたパースでは、パース市内を一望できるキングスパークという場所に戦時中亡くなった方の慰霊碑があるのですが、anzac dayにはそこで一日中イベントが開催されるので、多くの人が集まってました。」ということなので、やはりオーストラリアにとって第一次世界大戦は大きな経験だったと思われる。

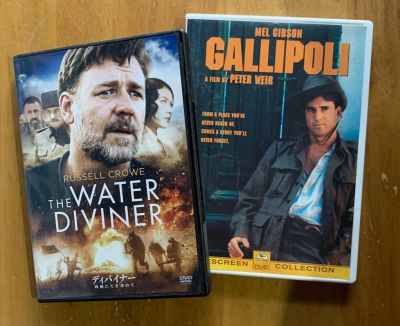

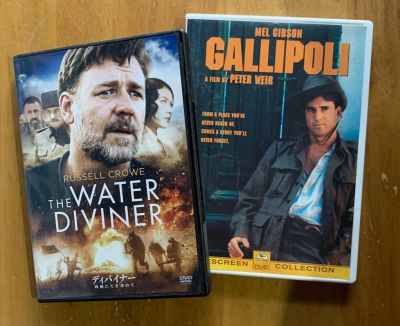

チャーチルは作戦失敗により更迭され、ジョンソン英首相は著書『チャーチル・ファクター』(邦訳はプレジデント社より)の中で、チャートル最大の失敗という評価をしているとのこと。こうした経緯から、オーストラリアではガリポリの戦いやアンザックを題材とした映画がいくつも作られているので、いま日本国内でもDVD等で観ることができる映画を2本紹介したい。

【誓い(1981年)】

『誓い』はオーストラリア出身のピーター・ウィアー監督の作品で、原題はストレートに『Gallipoli』である。低予算映画ながら予想外の大ヒットをおさめた『マッドマックス』のメル・ギブソンと、オーストラリアの俳優マーク・リーのダブル主演で、ガリポリの戦いに従軍した二人の青年の友情を描いた作品。以下ウィキペディア掲載のストーリー。「1915年、第一次世界大戦下のオーストラリア。 徒競走が得意な二人の青年フランクとアーチーは、志願兵で構成されるイギリスへの援軍アンザック軍団に入隊する。 フランクは歩兵隊、アーチーは騎兵隊に配属されるが、二人はトルコのガリポリで再開し共に塹壕で戦うことになる。 足が速いフランクは伝令係に任命される。 総攻撃が始まる最中、重要な情報の伝令任務を下されたフランクは、味方を救うため激戦地帯を走り抜ける。」日本版DVD裏ジャケットの解説は、第一次世界大戦とクリミア戦争を混同している。

【ディバイナー 戦禍に光を求めて(2014年)】

『ディバイナー』は、ニュージーランド出身のオスカー俳優ラッセル・クロウが主演・監督した作品。原題「The Water Diviner」は、「水を探す人」の意で、映画は主人公がダウジングで井戸を掘る場所を探すシーンから始まり、後半でも重要なモチーフとなっている。ガリポリの戦いから4年後、帰らぬ3人の息子を探しにオーストラリアからトルコまで赴く主人公が、トルコの人々と心を通わせるストーリーだが、現地ではトルコ語がメインで、イスタンブールの街並みやモスクも美しく、トルコと異文化に対して好意的に描かれている点は好感が持てる(「ガリポリに行く」という主人公に、ホテルの女主人は「チャナッカレに行くの?」と返す)。美人すぎるホテルの未亡人(オルガ・キュリレンコ)とのプラトニックなロマンスは見てて恥ずかしくなるが、重要な役回りをメフレヴィー教団のセマーが担っている点や、ギリシア=トルコ戦争とムスタファ・ケマルなど知識があるとさらに楽しめる点も評価ポイント。しかし一方で、ギリシアをまるで悪者のように描いている点は気になる。逆に言えば、ビザンツ帝国の滅亡からギリシア独立、バルカン戦争から第一次世界大戦といった、ギリシア=トルコ関係を考えるには良いかもしれない。授業では、『ディバイナー』と同じく2014年に制作された『消えた声が、その名を呼ぶ』(第一次世界大戦中に起こったトルコによるアルメニア人ジェノサイドをテーマにした映画~ロード・ムービーとしてはこちらの方がよい)とセットで紹介したい。

『誓い』→『ディバイナー』の順で観ると、ガリポリの戦い前後という流れで楽しめると思う。両映画とも、オーストラリアの過酷な自然の中で暮らす農民達の生活と、赴いたトルコにおける沿岸部での激戦の対比、そして異文化に初めて触れてとまどうヨーロッパ文化圏のオーストラリア人(トルコでのラッセル・クロウ、訓練地エジプトでのメル・ギブソン)という点が共通しており、ギザのピラミッドのスフィンクスの下でラグビーに興じるアンザック兵士たちは、自分たちのアイデンティティを確認しているようにも見える。ピラミッドにはナポレオンのサインがあったが、本当に今も残っているのだろうか。(ピーター・ウィアーは、ラッセル・クロウ主演でナポレオン戦争中の英仏海軍の戦いを描いた『マスター・アンド・コマンダー』を監督している)。

オーストラリアに留学していた教え子によると「Anzac dayはオーストラリアの祝日の中でもかなり規模が大きいもので、肌感覚ですがQueen birth dayよりも市民の意識のウェイトは高いと思います。私がいたパースでは、パース市内を一望できるキングスパークという場所に戦時中亡くなった方の慰霊碑があるのですが、anzac dayにはそこで一日中イベントが開催されるので、多くの人が集まってました。」ということなので、やはりオーストラリアにとって第一次世界大戦は大きな経験だったと思われる。

チャーチルは作戦失敗により更迭され、ジョンソン英首相は著書『チャーチル・ファクター』(邦訳はプレジデント社より)の中で、チャートル最大の失敗という評価をしているとのこと。こうした経緯から、オーストラリアではガリポリの戦いやアンザックを題材とした映画がいくつも作られているので、いま日本国内でもDVD等で観ることができる映画を2本紹介したい。

【誓い(1981年)】

『誓い』はオーストラリア出身のピーター・ウィアー監督の作品で、原題はストレートに『Gallipoli』である。低予算映画ながら予想外の大ヒットをおさめた『マッドマックス』のメル・ギブソンと、オーストラリアの俳優マーク・リーのダブル主演で、ガリポリの戦いに従軍した二人の青年の友情を描いた作品。以下ウィキペディア掲載のストーリー。「1915年、第一次世界大戦下のオーストラリア。 徒競走が得意な二人の青年フランクとアーチーは、志願兵で構成されるイギリスへの援軍アンザック軍団に入隊する。 フランクは歩兵隊、アーチーは騎兵隊に配属されるが、二人はトルコのガリポリで再開し共に塹壕で戦うことになる。 足が速いフランクは伝令係に任命される。 総攻撃が始まる最中、重要な情報の伝令任務を下されたフランクは、味方を救うため激戦地帯を走り抜ける。」日本版DVD裏ジャケットの解説は、第一次世界大戦とクリミア戦争を混同している。

【ディバイナー 戦禍に光を求めて(2014年)】

『ディバイナー』は、ニュージーランド出身のオスカー俳優ラッセル・クロウが主演・監督した作品。原題「The Water Diviner」は、「水を探す人」の意で、映画は主人公がダウジングで井戸を掘る場所を探すシーンから始まり、後半でも重要なモチーフとなっている。ガリポリの戦いから4年後、帰らぬ3人の息子を探しにオーストラリアからトルコまで赴く主人公が、トルコの人々と心を通わせるストーリーだが、現地ではトルコ語がメインで、イスタンブールの街並みやモスクも美しく、トルコと異文化に対して好意的に描かれている点は好感が持てる(「ガリポリに行く」という主人公に、ホテルの女主人は「チャナッカレに行くの?」と返す)。美人すぎるホテルの未亡人(オルガ・キュリレンコ)とのプラトニックなロマンスは見てて恥ずかしくなるが、重要な役回りをメフレヴィー教団のセマーが担っている点や、ギリシア=トルコ戦争とムスタファ・ケマルなど知識があるとさらに楽しめる点も評価ポイント。しかし一方で、ギリシアをまるで悪者のように描いている点は気になる。逆に言えば、ビザンツ帝国の滅亡からギリシア独立、バルカン戦争から第一次世界大戦といった、ギリシア=トルコ関係を考えるには良いかもしれない。授業では、『ディバイナー』と同じく2014年に制作された『消えた声が、その名を呼ぶ』(第一次世界大戦中に起こったトルコによるアルメニア人ジェノサイドをテーマにした映画~ロード・ムービーとしてはこちらの方がよい)とセットで紹介したい。

『誓い』→『ディバイナー』の順で観ると、ガリポリの戦い前後という流れで楽しめると思う。両映画とも、オーストラリアの過酷な自然の中で暮らす農民達の生活と、赴いたトルコにおける沿岸部での激戦の対比、そして異文化に初めて触れてとまどうヨーロッパ文化圏のオーストラリア人(トルコでのラッセル・クロウ、訓練地エジプトでのメル・ギブソン)という点が共通しており、ギザのピラミッドのスフィンクスの下でラグビーに興じるアンザック兵士たちは、自分たちのアイデンティティを確認しているようにも見える。ピラミッドにはナポレオンのサインがあったが、本当に今も残っているのだろうか。(ピーター・ウィアーは、ラッセル・クロウ主演でナポレオン戦争中の英仏海軍の戦いを描いた『マスター・アンド・コマンダー』を監督している)。

『世界史としての第一次世界大戦』(宝島新書) [歴史関係の本(小説以外)]

傑作ミステリー『その女アレックス』(早川文庫)の著者ピエール・ルメートルには、『天国でまた会おう』(早川書店)という第一次世界大戦と戦後のフランスを舞台にした作品がある。戦場で上官の不正を発見したアルベールと、戦場で彼を助けようとして顔の一部を失ったエドヴァールが、大規模な詐欺事件を通じて社会への復讐を実行しようとするストーリーだ。映画化もされたが、フランス映画らしいエスプリとアートワークの映像美が印象的な傑作である( http://tengoku-movie.com/ )。気は弱いが優しいアルベールと、屈折した才人エドヴァールとの友情、弱者に厳しい戦後社会を時に反発しながらも支え合って生きる二人の心の機微(下顎を失ったエドヴァールは喋れない)、そんな二人を取り持つかのような不思議な少女テレーズ、彼らの前に登場するかつての上官で悪辣なブラデル、実家は裕福なエドヴァールの父と姉、近づきたくはないけど愛すべき役人メルランなど個々の人間の描写が読みどころだが、この小説から伝わってくるのはフランスにとって第一次世界大戦がいかに大きな出来事だったかという点だ。それがあるからこそ、この作品は成立しているともいえる。木村靖二先生が『第一次世界大戦』(ちくま新書)の「はじめに」で述べておられる通り。

第一次世界大戦の授業を一本つくりたいとかねがね思っていたが果たせず終いだったので、読書を再開した。最近読んだのが『世界史としての第一次世界大戦』(宝島新書)。「教科書よりもちょっとだけ詳しく第一次世界大戦のことを勉強したい」という私のような人間には最適の本だった。全部で10のトピックから構成されているが、面白かったのは、「第一次世界大戦とは何だったのか?」(中公新書『第一次世界大戦』の飯倉章先生)、「第一次世界大戦の原因を読み解く」(『経済史』の小野塚知二先生)、「日本にとっての第一次世界大戦」(熊本県高等学校地歴公民研究会に講演に来ていただいた日本史の山室信一先生)、「グローバリゼーションの失敗」(柴山桂太先生)の4本。「第一次世界大戦とは何だったのか?」はよくまとまった第一次世界大戦の推移。『歴史と地理』No.704で紹介されている第一次世界大戦の授業で示されている問いに対する答、「ぎりぎり連合国が勝つ」が実感できる。「ケンカを売った側(オーストリア)が売られた側(セルビア)よりも弱い」といった、所々で挿入されるコメントや数値データなども参考になる。

次の第一次世界大戦の原因を読み解く」は、対話形式なのでわかりやすい。小野塚先生が述べられている点については、『歴史地理教育』2014年7月号(No.821:特集「第一次世界大戦100年:この号では山室信一先生も「現代の起点としての第一次世界大戦」という文を寄稿しておられる)における木畑洋一先生の「第一次世界大戦の基礎知識」(この記事にあるQ&Aの中には、授業でそのまま使えそうなものもある)でも「同盟間の対峙がそのまま戦争に結びついたわけではない」「ヨーロッパ各国における愛国主義の醸成」として触れられていたが、小野塚先生の説明でよりよく理解できると思う。この点を見落とすと、「第一次世界大戦は、なぜ、どのようにして発生したのか?」という問いに対して「三国同盟と三国協商の対立」とか「3B政策と3C政策の対立」という答で終わってしまいそうな気がするし、もしかすると「サライェヴォ事件」という答も出てくるかもしれない。三国協商と三国同盟の対立→サライェヴォ事件→オーストリアの対セルビア宣戦まで説明して、その次に「サライェヴォ事件が引き起こしたオーストリアとセルビアの戦争が、なぜ世界大戦に発展したのか」という問いを立てたほうがいいかもしれない。開戦当初は「まだ局地的な戦争であり、二度のバルカン戦争に次ぐ第三次バルカン戦争という程度ですむかもしれないものだった」(木畑洋一先生)のが、なぜ欧州大戦→世界大戦まで発展したのかという点も着目させたい

第一次世界大戦の原因を考えるキーワードとして、小野塚先生は「ナショナリズム」「グローバル化」をあげている。「グローバル化」については柴山桂太先生も、「グローバリゼーションの失敗」を、戦争発生原因の一つとしてあげている。「グローバル化」という点に注目すれば、バルカン半島での局地戦→欧州大戦→世界大戦という拡大していった理由も見えてくるような気がする。またナショナリズムの醸成は大衆化やメディアの発達とも組み合わせられそうだ。第一次世界大戦の扱いも変えていかないといけないな....と思っている。

1900年代の初めにドイツで作られたという義眼が手許にある。『天国でまた会おう』のエドヴァールのように、第一次世界大戦で負傷した人のために作られたものだという。妖しく冷たい美しさを感じるが、どんな人がどんな人のために作ったのだろう。100年前に異国でつくられたガラスの瞳は、戦争を経験した人の思いが残っているのか、なんとなく悲しげだ。

第一次世界大戦の授業を一本つくりたいとかねがね思っていたが果たせず終いだったので、読書を再開した。最近読んだのが『世界史としての第一次世界大戦』(宝島新書)。「教科書よりもちょっとだけ詳しく第一次世界大戦のことを勉強したい」という私のような人間には最適の本だった。全部で10のトピックから構成されているが、面白かったのは、「第一次世界大戦とは何だったのか?」(中公新書『第一次世界大戦』の飯倉章先生)、「第一次世界大戦の原因を読み解く」(『経済史』の小野塚知二先生)、「日本にとっての第一次世界大戦」(熊本県高等学校地歴公民研究会に講演に来ていただいた日本史の山室信一先生)、「グローバリゼーションの失敗」(柴山桂太先生)の4本。「第一次世界大戦とは何だったのか?」はよくまとまった第一次世界大戦の推移。『歴史と地理』No.704で紹介されている第一次世界大戦の授業で示されている問いに対する答、「ぎりぎり連合国が勝つ」が実感できる。「ケンカを売った側(オーストリア)が売られた側(セルビア)よりも弱い」といった、所々で挿入されるコメントや数値データなども参考になる。

次の第一次世界大戦の原因を読み解く」は、対話形式なのでわかりやすい。小野塚先生が述べられている点については、『歴史地理教育』2014年7月号(No.821:特集「第一次世界大戦100年:この号では山室信一先生も「現代の起点としての第一次世界大戦」という文を寄稿しておられる)における木畑洋一先生の「第一次世界大戦の基礎知識」(この記事にあるQ&Aの中には、授業でそのまま使えそうなものもある)でも「同盟間の対峙がそのまま戦争に結びついたわけではない」「ヨーロッパ各国における愛国主義の醸成」として触れられていたが、小野塚先生の説明でよりよく理解できると思う。この点を見落とすと、「第一次世界大戦は、なぜ、どのようにして発生したのか?」という問いに対して「三国同盟と三国協商の対立」とか「3B政策と3C政策の対立」という答で終わってしまいそうな気がするし、もしかすると「サライェヴォ事件」という答も出てくるかもしれない。三国協商と三国同盟の対立→サライェヴォ事件→オーストリアの対セルビア宣戦まで説明して、その次に「サライェヴォ事件が引き起こしたオーストリアとセルビアの戦争が、なぜ世界大戦に発展したのか」という問いを立てたほうがいいかもしれない。開戦当初は「まだ局地的な戦争であり、二度のバルカン戦争に次ぐ第三次バルカン戦争という程度ですむかもしれないものだった」(木畑洋一先生)のが、なぜ欧州大戦→世界大戦まで発展したのかという点も着目させたい

第一次世界大戦の原因を考えるキーワードとして、小野塚先生は「ナショナリズム」「グローバル化」をあげている。「グローバル化」については柴山桂太先生も、「グローバリゼーションの失敗」を、戦争発生原因の一つとしてあげている。「グローバル化」という点に注目すれば、バルカン半島での局地戦→欧州大戦→世界大戦という拡大していった理由も見えてくるような気がする。またナショナリズムの醸成は大衆化やメディアの発達とも組み合わせられそうだ。第一次世界大戦の扱いも変えていかないといけないな....と思っている。

1900年代の初めにドイツで作られたという義眼が手許にある。『天国でまた会おう』のエドヴァールのように、第一次世界大戦で負傷した人のために作られたものだという。妖しく冷たい美しさを感じるが、どんな人がどんな人のために作ったのだろう。100年前に異国でつくられたガラスの瞳は、戦争を経験した人の思いが残っているのか、なんとなく悲しげだ。

仮説実験授業 [授業研究・分析]

20世紀前半のアメリカ関連で思い出すのが、仮説実験授業による「禁酒法と民主主義」の授業。小学生を対象にした授業の記録が、雑誌『たのしい授業』1988年12月号に掲載され、中学生を対象にした授業の記録は同じく1989年11月号と12月号に掲載された。仮説実験授業は故板倉聖宣先生が提唱した授業手法で、「授業書」と呼ばれるテキストを用いて進められる。所与の問題に対する自分の「仮説」を、討論という「実験」を通じて検証していくことから仮説実験授業とよばれ、このプロセスを他の問題にも応用できるようになることを目指している。そして、雑誌のタイトルにもなっているように「たのしい授業」であるべきだというのも仮説実験授業の大きな主張である。

アメリカの禁酒法をテーマにした授業書は『禁酒法と民主主義』(仮説社)として1983年に出版されており、雑誌『たのしい授業』に掲載されている記録は、この授業書に基づいて行われたものである。『禁酒法と民主主義』の「はしがき」には、中学校や高校の社会、道徳、ホームルームなどで使用してほしいとあるが、「酒を飲んだりタバコを吸ったりするのはいいことだと思うか」という質問から始まる授業書を一読してみたものの、高校の世界史の授業ではあまり使えないのではないかと当時は思ったものである(読み物としては面白く感じたが)。

仮説実験授業を知ったのは大学3年で受けた社会科教材研究の授業がきっかけだった。授業担当の河南一先生から、中学社会歴史分野を想定した縄文時代の授業が実際の授業形式で紹介された。「なぜ縄文時代は西日本よりも寒冷な東日本に人が多く住んでいたのか」という問いに基づく探究を通じて、社会的事象の説明ができるようになるという目標は森分先生の理論に基づくが、授業書という形式は仮説実験授業の手法である。この授業内容は、藤岡信勝・石井郁男編『ストップモーション方式による1時間の授業技術・中学社会歴史』(日本書籍)に掲載されているが、実際は大学4年のとき一緒に教育実習に行った河南先生のゼミ生が授業を行っていた。

「問い」と「お話」で構成される仮説実験授業は誘導尋問との批判も受けそうだが、私自身は使える授業理論だと思っている。仮説実験授業はもともと理科の授業から始まった手法だが、『たのしい授業』1989年11月号(私が教員となって一年目)には板倉先生による高校世界史のインドとイギリスの綿工業関連の記事が掲載されていた。当時の私は、板倉先生がインドとイギリスの綿工業について書かれた文の中にある「子どもたちに<できる>と感動させてあげる」「自分たちの感動を子どもたちに伝えるために」という言葉に感銘を受け、勉強の楽しさを伝えたいと思って教師になったことを再認識させてもらった。今でも仕事が嫌になったときは、この記事を読み返す。

最近では、2013年に出版された田尻信壹先生の『探究的世界史学習の創造』(梓出版)では、先史時代の仮説実験授業が紹介されている。

アメリカの禁酒法をテーマにした授業書は『禁酒法と民主主義』(仮説社)として1983年に出版されており、雑誌『たのしい授業』に掲載されている記録は、この授業書に基づいて行われたものである。『禁酒法と民主主義』の「はしがき」には、中学校や高校の社会、道徳、ホームルームなどで使用してほしいとあるが、「酒を飲んだりタバコを吸ったりするのはいいことだと思うか」という質問から始まる授業書を一読してみたものの、高校の世界史の授業ではあまり使えないのではないかと当時は思ったものである(読み物としては面白く感じたが)。

仮説実験授業を知ったのは大学3年で受けた社会科教材研究の授業がきっかけだった。授業担当の河南一先生から、中学社会歴史分野を想定した縄文時代の授業が実際の授業形式で紹介された。「なぜ縄文時代は西日本よりも寒冷な東日本に人が多く住んでいたのか」という問いに基づく探究を通じて、社会的事象の説明ができるようになるという目標は森分先生の理論に基づくが、授業書という形式は仮説実験授業の手法である。この授業内容は、藤岡信勝・石井郁男編『ストップモーション方式による1時間の授業技術・中学社会歴史』(日本書籍)に掲載されているが、実際は大学4年のとき一緒に教育実習に行った河南先生のゼミ生が授業を行っていた。

「問い」と「お話」で構成される仮説実験授業は誘導尋問との批判も受けそうだが、私自身は使える授業理論だと思っている。仮説実験授業はもともと理科の授業から始まった手法だが、『たのしい授業』1989年11月号(私が教員となって一年目)には板倉先生による高校世界史のインドとイギリスの綿工業関連の記事が掲載されていた。当時の私は、板倉先生がインドとイギリスの綿工業について書かれた文の中にある「子どもたちに<できる>と感動させてあげる」「自分たちの感動を子どもたちに伝えるために」という言葉に感銘を受け、勉強の楽しさを伝えたいと思って教師になったことを再認識させてもらった。今でも仕事が嫌になったときは、この記事を読み返す。

最近では、2013年に出版された田尻信壹先生の『探究的世界史学習の創造』(梓出版)では、先史時代の仮説実験授業が紹介されている。

東京大学教養学部歴史学部会編『歴史学の思考法』(岩波書店) [歴史関係の本(小説以外)]

東大教養学部で行われる12回の授業内容を収録した本。全部で12名の先生方が執筆しておられるが、共通点は東大の歴史学の先生というだけで、それぞれ専門の地域も時代も異なる。しかし、「歴史学的思考は現代社会を生きぬくうえで有用なスキルである」という共通認識の下で書かれており、全部でⅣ部12章構成だが読み進んでも統一感が感じられる。第Ⅰ部第2章では、「過去への問い→事実の認識→事実の解釈→歴史像の提示」という「歴史学の営み」が紹介されているが、高校新学習指導要領における「歴史総合」で想定されているのは、このプロセスのように思われる。第2章に加えて第Ⅱ部(「地域から思考する」)と第Ⅲ部(「社会・文化から思考するする」)を読むと、高校の授業科目である「世界史の授業」と大学における「歴史学の授業」との違いはより明確になる。私が高校生のころを振り返ってみると、世界史は各国史の寄木細工であり、その対象は各国の制度や組織、国どうしの戦争や外交といった表層で、心性や身体などの深層が扱われていた記憶はない。しかし現在ではグローバルヒストリーは常識となり、様々なネットワークにもとづく広狭様々な地域が高校世界史の授業でも扱われるようになった。昨年行われた九州高等学校歴史教育研究協議会では、伝説を通じて心性を考える高校世界史の授業も発表された。こうした変化は歴史学の成果を反映しているのだろう。まとめともいえる最終章では歴史学の有用性について語られているが、自分の授業で他者を理解する能力が育成されているかというと、心もとない。それどころか逆に作用したことの方が多かったかもしれない。それを意識したのは、『地域から考える世界史』で触れた経験だが、今の自分の関心は自分たちの閉じた認識をいかに開かせていくかという点にある。それは歴史学的思考により可能となるのかもしれない。「映画や小説と教科書の橋渡し的な授業」を自分の授業で目指してきた私には、歴史を学ぶ意義のひとつとして「歴史学的な思考の有用性」という点で、有益な一冊であった。

これまで読んだ本に対する理解が深まったことも、この本を読んでよかったこと。歴史を学ぶことの有用性については、ともにマルク・ブロックのことばが引用された、小田中直樹先生の『歴史学って何だ?』(PHP新書)と、平成30年度学習指導要領改訂のポイント』(明治図書)掲載の村瀬正幸先生による「歴史総合」の解説。福岡大学人文学部歴史学科西洋史ゼミ編著『地域が語る世界史』(法律文化社)は、第Ⅱ部で示されている思考法にもとづいて行われた研究成果をまとめた論文集で、第10章で紹介されているサバルタン研究(サバルタン・スタディーズ)が「せめぎあう地域」という文脈で紹介されている。第4章について、章末にもあげられている足立啓二先生の『専制国家史論』(柏書房)は、現職で派遣された鳴門教育大学時代に、小浜正子先生の授業で講読した本。「民族も国境も越えて」というサブタイトルがつけられた杉山正明先生の『遊牧民から見た世界史』(日経ビジネス文庫)は、増補改訂版が出ているらしい。同じく第4章関係では『新しい世界史へ』(岩波新書)の著者、羽田正先生には昨年九州高等学校歴史教育者協議会(九歴協)大会が熊本で開催された折に講演に来ていただいた。「30年後を生きる人たちのための歴史」という演題でお話していただいたが、「主権国家や国民国家という西洋近代で生まれた概念が、実は日本列島に住む人々にとって異質なものではなく、それまでに十分に慣れ親しみ容易に理解できるものだったのではないか」という指摘は、第4章のテーマそのものとつながる気がする。「帝国」というキーワードがたびたび登場するが、鈴木薫先生が『オスマン帝国』(講談社現代新書) で指摘した「柔らかい専制」は、第4章(71㌻)や第5章(83㌻以下)との関連で興味深い。第6章では、国民国家は帝国主義と親和性が高いことが指摘されているが(97㌻)、このことについては大澤広晃先生の『歴史総合パートナーズ⑧・帝国主義を歴史する』(清水書院)を手がかりにもう一度考えてみたい。本書全体にかかわるテーマをヨーロッパを例に示したのが、故ジャック・ル・ゴフ先生の『子どもたちに語るヨーロッパ史』(ちくま学芸文庫)。

第4章は、「お国はどちら?」という問いから始まるが、私が大学(熊本大学教育学部)で最初に受けた「西洋史概説」の授業でもこの問いが鶴島博和先生から投げかけられた記憶がある。日本語の「国」に相当する英単語は複数あるが、「state」はこの問いの「お国」のニュアンスではないか、という話だったような気がする。その後鶴島先生のゼミにはいってからは、3年生でGeoffrey Barracloughの「The Crucible of Europe:The Ninth and Tenth Centuries in European History」、4年生ではOtto Brunnerの「Das Problem einer europäischen Sozialgeschichte」(邦訳あり)を読んだ。午後3時に始まったゼミが夜9時まで続いたこともあったが、教員になって10年目に派遣された大学院で田中優先生のご指導のもと、Gerhard Oestreichの「Ständetum und Staatsbildung in Deutschland」(邦訳あり)などそれなりに文献が読むことができたのは学部生時代の経験があったからだと感謝している。学部生時代、当時福岡大学商学部教授だった田北廣道先生からたくさんの文献をお借りしたが、その中にH. Dannenbauerの「Die Entstehung des Territoriums der Reichsstadt Nürnberg」という1928年に発行された本(のコピー:田北先生を通じてドイツから送っていただいた)があったが、辞書にも載っていない単語が出てきた。最初はなんだかわからなかったが、声に出して読んでみて、ようやく解った。「i」が「y」になっていたのである。故阿部謹也先生の『自分の中に歴史をよむ』(筑摩書房)の中に古文書が読めなくて苦労したとき「とにかく声に出してよむことだと(上原専禄)先生はいわれたのです。」という記述があるが、それを実感したのがその時だった。平成9年に九州高等学校歴史研究協議会の第26回大会が熊本県人吉市(私の初任の地)で開催された際、当時一橋大学学長だった阿部先生に講演に来ていただいたのは、大変うれしいことであった。その後九歴協では網野善彦先生(大分大会)、川勝平太先生(熊本大会)、川北稔先生(大分大会)、加藤陽子先生(宮崎大会)、本書第4章を執筆している杉山清彦先生(大分大会)、千田嘉博先生(宮崎大会と長崎大会)など、多くの先生方に講演をしていただいた。有難いというほかない。

「はじめに」での金田一耕助や、11章での澁澤龍彦は私のツボだった。茶木みやこの「まぼろしの人」の歌詞は、全部覚えている。

これまで読んだ本に対する理解が深まったことも、この本を読んでよかったこと。歴史を学ぶことの有用性については、ともにマルク・ブロックのことばが引用された、小田中直樹先生の『歴史学って何だ?』(PHP新書)と、平成30年度学習指導要領改訂のポイント』(明治図書)掲載の村瀬正幸先生による「歴史総合」の解説。福岡大学人文学部歴史学科西洋史ゼミ編著『地域が語る世界史』(法律文化社)は、第Ⅱ部で示されている思考法にもとづいて行われた研究成果をまとめた論文集で、第10章で紹介されているサバルタン研究(サバルタン・スタディーズ)が「せめぎあう地域」という文脈で紹介されている。第4章について、章末にもあげられている足立啓二先生の『専制国家史論』(柏書房)は、現職で派遣された鳴門教育大学時代に、小浜正子先生の授業で講読した本。「民族も国境も越えて」というサブタイトルがつけられた杉山正明先生の『遊牧民から見た世界史』(日経ビジネス文庫)は、増補改訂版が出ているらしい。同じく第4章関係では『新しい世界史へ』(岩波新書)の著者、羽田正先生には昨年九州高等学校歴史教育者協議会(九歴協)大会が熊本で開催された折に講演に来ていただいた。「30年後を生きる人たちのための歴史」という演題でお話していただいたが、「主権国家や国民国家という西洋近代で生まれた概念が、実は日本列島に住む人々にとって異質なものではなく、それまでに十分に慣れ親しみ容易に理解できるものだったのではないか」という指摘は、第4章のテーマそのものとつながる気がする。「帝国」というキーワードがたびたび登場するが、鈴木薫先生が『オスマン帝国』(講談社現代新書) で指摘した「柔らかい専制」は、第4章(71㌻)や第5章(83㌻以下)との関連で興味深い。第6章では、国民国家は帝国主義と親和性が高いことが指摘されているが(97㌻)、このことについては大澤広晃先生の『歴史総合パートナーズ⑧・帝国主義を歴史する』(清水書院)を手がかりにもう一度考えてみたい。本書全体にかかわるテーマをヨーロッパを例に示したのが、故ジャック・ル・ゴフ先生の『子どもたちに語るヨーロッパ史』(ちくま学芸文庫)。

第4章は、「お国はどちら?」という問いから始まるが、私が大学(熊本大学教育学部)で最初に受けた「西洋史概説」の授業でもこの問いが鶴島博和先生から投げかけられた記憶がある。日本語の「国」に相当する英単語は複数あるが、「state」はこの問いの「お国」のニュアンスではないか、という話だったような気がする。その後鶴島先生のゼミにはいってからは、3年生でGeoffrey Barracloughの「The Crucible of Europe:The Ninth and Tenth Centuries in European History」、4年生ではOtto Brunnerの「Das Problem einer europäischen Sozialgeschichte」(邦訳あり)を読んだ。午後3時に始まったゼミが夜9時まで続いたこともあったが、教員になって10年目に派遣された大学院で田中優先生のご指導のもと、Gerhard Oestreichの「Ständetum und Staatsbildung in Deutschland」(邦訳あり)などそれなりに文献が読むことができたのは学部生時代の経験があったからだと感謝している。学部生時代、当時福岡大学商学部教授だった田北廣道先生からたくさんの文献をお借りしたが、その中にH. Dannenbauerの「Die Entstehung des Territoriums der Reichsstadt Nürnberg」という1928年に発行された本(のコピー:田北先生を通じてドイツから送っていただいた)があったが、辞書にも載っていない単語が出てきた。最初はなんだかわからなかったが、声に出して読んでみて、ようやく解った。「i」が「y」になっていたのである。故阿部謹也先生の『自分の中に歴史をよむ』(筑摩書房)の中に古文書が読めなくて苦労したとき「とにかく声に出してよむことだと(上原専禄)先生はいわれたのです。」という記述があるが、それを実感したのがその時だった。平成9年に九州高等学校歴史研究協議会の第26回大会が熊本県人吉市(私の初任の地)で開催された際、当時一橋大学学長だった阿部先生に講演に来ていただいたのは、大変うれしいことであった。その後九歴協では網野善彦先生(大分大会)、川勝平太先生(熊本大会)、川北稔先生(大分大会)、加藤陽子先生(宮崎大会)、本書第4章を執筆している杉山清彦先生(大分大会)、千田嘉博先生(宮崎大会と長崎大会)など、多くの先生方に講演をしていただいた。有難いというほかない。

「はじめに」での金田一耕助や、11章での澁澤龍彦は私のツボだった。茶木みやこの「まぼろしの人」の歌詞は、全部覚えている。

R.P.ファインマン『ご冗談でしょう、ファインマンさん』(岩波現代文庫) [歴史関係の本(小説以外)]

有賀夏紀『アメリカの20世紀(上)』(中公新書)では20世紀アメリカの特徴として、「知的探求体制」というシステムが指摘されている。それは「ひと言でいえば、企業、政府、教育・研究機関一体となって、科学的知識・技術を活用して、社会の発展を推進していくようなシステム」である(75~79㌻)。コロナウイルス関係でよく耳にする、アメリカのジョンズ・ホプキンズ大学(日本ではホプキン「ス」と表記されることが多いが、どちらが正しいのだろう)などはその好例。

「知的探求体制」の項目を読んでいてはたと思い出したのが、リチャード・ファインマンの自伝『ご冗談でしょう、ファイマンさん』だった。リチャード・フィリップス・ファインマン(1918~1988)は、1965年、朝永振一郎らとともにノーベル物理学賞を共同受賞したアメリカの科学者で、第二次世界大戦中はマンハッタン計画にも関わった。マサチューセッツ工科大学からプリンストン大学の大学院に進学し、ロスアラモス研究所でマンハッタン計画に関わり、戦後はトーマス・エジソンが設立したGE(ゼネラル・エレクトリック社)に勤務、カリフォルニア工科大学の教授としてノーベル物理学賞を受賞したリチャード・ファインマンこそ、アメリカの「知的探求体制」を最もよく示す人物だと思われる。

『ご冗談でしょう、ファインマンさん』は、前書きにもあるようにファインマン本人から聞いた話を彼の友人が編集したもので、純然たる自伝ではない。しかし、「僕」という一人称で書かれ、またエピソードが時系列に並んでいるため、とても読みやすい。当然物理学に関する話も出てくるが、解らなくてもとくに問題はない。邦訳も読みやすく「こいつはべらぼうな話だ」「あったりめえよ!」など江戸っ子みたいな口語表現が、いたずら好きでユーモアがありながら時々頑固なファインマンの人柄をよく伝えている。

ファインマンの両親は東欧からの移民の子孫で、ユダヤ教徒だった。そのせいかもしれないが、マサチューセッツ工科大学時代やノーベル賞授賞式でのエピソードでは、周囲の階級意識への反発を感じさせる部分もある。世界史の教員として面白かったのは、ギリシアの喜劇作家アリストファネスの『蛙』に関する話(ノーベル賞授賞式後の「カエル勲章」は有名だが、もらった人がカエルの鳴き真似をするというのは「ノーベルのもう一つの間違い」で初めて知った)と、マヤ文明の話(「物理学者の教養講座」)だったが、一番心に残っているのは「下から見たロスアラモス」だ。これは大学での講演記録だが、自らは「下っ端」だったと言いながらも「とんでもないモノをつくってしまった」という悔恨が伝わってくる。ノーベル賞晩餐会での日本外交官とのやりとりや、日本を訪れた際の言動(「ディラック方程式を解いていただきたいのですが」)にはロスアラモスでの経験があったのかもしれない。最後の「カーゴ・カルト・サイエンス」(大学の卒業式の式辞)とともに、「科学者とはどうあるべきか」というリチャード・ファインマンの考えがよく伝わってくる章だと思う。それは「知的探求体制」の恩恵を受けてきたファインマン自身、このシステムを必ずしもよしとしていたわけではないことも示している。

「知的探求体制」の項目を読んでいてはたと思い出したのが、リチャード・ファインマンの自伝『ご冗談でしょう、ファイマンさん』だった。リチャード・フィリップス・ファインマン(1918~1988)は、1965年、朝永振一郎らとともにノーベル物理学賞を共同受賞したアメリカの科学者で、第二次世界大戦中はマンハッタン計画にも関わった。マサチューセッツ工科大学からプリンストン大学の大学院に進学し、ロスアラモス研究所でマンハッタン計画に関わり、戦後はトーマス・エジソンが設立したGE(ゼネラル・エレクトリック社)に勤務、カリフォルニア工科大学の教授としてノーベル物理学賞を受賞したリチャード・ファインマンこそ、アメリカの「知的探求体制」を最もよく示す人物だと思われる。

『ご冗談でしょう、ファインマンさん』は、前書きにもあるようにファインマン本人から聞いた話を彼の友人が編集したもので、純然たる自伝ではない。しかし、「僕」という一人称で書かれ、またエピソードが時系列に並んでいるため、とても読みやすい。当然物理学に関する話も出てくるが、解らなくてもとくに問題はない。邦訳も読みやすく「こいつはべらぼうな話だ」「あったりめえよ!」など江戸っ子みたいな口語表現が、いたずら好きでユーモアがありながら時々頑固なファインマンの人柄をよく伝えている。

ファインマンの両親は東欧からの移民の子孫で、ユダヤ教徒だった。そのせいかもしれないが、マサチューセッツ工科大学時代やノーベル賞授賞式でのエピソードでは、周囲の階級意識への反発を感じさせる部分もある。世界史の教員として面白かったのは、ギリシアの喜劇作家アリストファネスの『蛙』に関する話(ノーベル賞授賞式後の「カエル勲章」は有名だが、もらった人がカエルの鳴き真似をするというのは「ノーベルのもう一つの間違い」で初めて知った)と、マヤ文明の話(「物理学者の教養講座」)だったが、一番心に残っているのは「下から見たロスアラモス」だ。これは大学での講演記録だが、自らは「下っ端」だったと言いながらも「とんでもないモノをつくってしまった」という悔恨が伝わってくる。ノーベル賞晩餐会での日本外交官とのやりとりや、日本を訪れた際の言動(「ディラック方程式を解いていただきたいのですが」)にはロスアラモスでの経験があったのかもしれない。最後の「カーゴ・カルト・サイエンス」(大学の卒業式の式辞)とともに、「科学者とはどうあるべきか」というリチャード・ファインマンの考えがよく伝わってくる章だと思う。それは「知的探求体制」の恩恵を受けてきたファインマン自身、このシステムを必ずしもよしとしていたわけではないことも示している。

有賀夏紀著『アメリカの20世紀(下)』(中公新書) [歴史関係の本(小説以外)]

下巻が扱うのは1945~2000年、東西冷戦から9.11まで。後半部分は1966年生まれの私自身リアルタイムに体験した時代で、それ以前の時期もNHKで放送された『映像の世紀』などで記憶がある内容だった。授業で戦後の話をするとき、出来事の前後関係や因果関係がなかなか分かりづらい。アメリカという場所を一定にして、それぞれの大統領の時代を軸に叙述されているために流れが把握しやすい。

「20世紀はアメリカの時代」だが、アフリカ系を初めとするマイノリティに関わる問題には、多くのページが割かれている。現在でも、アメリカ国内でコロナウイルス感染症で亡くなるのは白人よりも黒人が多いという。アメリカではインスタカートなど、買い物代行の需要が急増しているらしいが、感染するリスクを冒して買い物を実際に行う従業員(ショッパー)の多くは、マイノリティだという統計も目にした。授業ではサイモン&ガーファンクルの「私の兄弟」と、ボブ・ディランの「ハリケーン」を聴かせている。

ケネディとジョンソンという2人の大統領に象徴される第7章「激動の時代」が、最も印象的深い。キューバ危機、ベトナム戦争、公民権運動、フェミニズム、ヒッピーなど授業でも扱うトピックにこと欠かないからだろう。ただ、政治や社会、経済、文化という一見異なるカテゴリーでのトピックに見えるこれらの動きが、無関係に展開したのではなかったことはぜひ伝えておきたいと思っている。2007年の東京外大の二次試験世界史で、このことに関する問題が出題された。センター試験の世界史Aでもウッドストックが出題されている。

『アメリカの20世紀(下)』の最も熱い部分を網羅している映画が、ロバート・ゼメキス監督&トム・ハンクス主演の『フォレスト・ガンプ』。ケネディ・ジョンソン・ニクソンの時代のアメリカを描いた永遠の名作。私は自分の授業で目指しているのは、『フォレスト・ガンプ』や『さらば、わが愛 覇王別姫』のような映画を楽しむことができる知識と感性を持った人になってくれること。できれば退職までにこの2本の映画をノーカットで使って、戦後世界史を語る授業をやってみたい。それだけの力を注ぐ価値のある2本だと思う。

大型連休中、S&Gの『水曜の朝、午前3時』とボブ・ディランの『欲望』を聴き、デンゼル・ワシントンの『ハリケーン』と『マルコムX』、そして『フォレスト・ガンプ』を見た。こうした音楽や映画が受け入れられる点こそ、「20世紀はアメリカの時代」だったことを示していると、改めて思う。「アナログ盤は外側の方(A面やB面の1曲目)が、内側の曲よりも音がいい」そうだが、「私の兄弟」はB面の1曲目だ。

「20世紀はアメリカの時代」だが、アフリカ系を初めとするマイノリティに関わる問題には、多くのページが割かれている。現在でも、アメリカ国内でコロナウイルス感染症で亡くなるのは白人よりも黒人が多いという。アメリカではインスタカートなど、買い物代行の需要が急増しているらしいが、感染するリスクを冒して買い物を実際に行う従業員(ショッパー)の多くは、マイノリティだという統計も目にした。授業ではサイモン&ガーファンクルの「私の兄弟」と、ボブ・ディランの「ハリケーン」を聴かせている。

ケネディとジョンソンという2人の大統領に象徴される第7章「激動の時代」が、最も印象的深い。キューバ危機、ベトナム戦争、公民権運動、フェミニズム、ヒッピーなど授業でも扱うトピックにこと欠かないからだろう。ただ、政治や社会、経済、文化という一見異なるカテゴリーでのトピックに見えるこれらの動きが、無関係に展開したのではなかったことはぜひ伝えておきたいと思っている。2007年の東京外大の二次試験世界史で、このことに関する問題が出題された。センター試験の世界史Aでもウッドストックが出題されている。

『アメリカの20世紀(下)』の最も熱い部分を網羅している映画が、ロバート・ゼメキス監督&トム・ハンクス主演の『フォレスト・ガンプ』。ケネディ・ジョンソン・ニクソンの時代のアメリカを描いた永遠の名作。私は自分の授業で目指しているのは、『フォレスト・ガンプ』や『さらば、わが愛 覇王別姫』のような映画を楽しむことができる知識と感性を持った人になってくれること。できれば退職までにこの2本の映画をノーカットで使って、戦後世界史を語る授業をやってみたい。それだけの力を注ぐ価値のある2本だと思う。

大型連休中、S&Gの『水曜の朝、午前3時』とボブ・ディランの『欲望』を聴き、デンゼル・ワシントンの『ハリケーン』と『マルコムX』、そして『フォレスト・ガンプ』を見た。こうした音楽や映画が受け入れられる点こそ、「20世紀はアメリカの時代」だったことを示していると、改めて思う。「アナログ盤は外側の方(A面やB面の1曲目)が、内側の曲よりも音がいい」そうだが、「私の兄弟」はB面の1曲目だ。

アメリカの20世紀〈下〉1945年~2000年 (中公新書)

- 作者: 有賀 夏紀

- 出版社/メーカー: 中央公論新社

- 発売日: 2002/10/01

- メディア: 新書

有賀夏紀『アメリカの20世紀(上)』(中公新書) [歴史関係の本(小説以外)]

「13世紀はモンゴルの時代、17世紀はオランダの時代、19世紀はイギリスの時代、そして20世紀はアメリカの時代」というフレーズを時々授業で使う。本書の前書きにもあるように、「20世紀はアメリカの時代」だったと思う。上巻は1890年代(20世紀前夜)から1940年代(第二次世界大戦勝利)までを扱っているが、国際関係は最小限でおもにアメリカ国内の社会や経済の動きや変化に主眼を置いているのでわかりやすい。特に印象に残ったのがアメリカ社会を理解するためのキーワードとして、文化や価値観における「ネイティヴィズム」(47㌻)と社会システムとしての「知的探求体制」(76㌻)の2つ。今のアメリカでも、トランプ大統領が一定の支持を受けていることや、GAFAやFAANGの興隆とファーウェイへの圧力などを考えれば、なるほどと思った。

トピック的にも興味深い話をいくつか。

(1)エレノア=ローズヴェルトの活動

フランクリン=ローズヴェルトの妻。2012年のセンター試験世界史B追試で「黒人や女性,失業者などの権利や福祉について関心の高かった彼女は,ニューディールの様々な政策に関して頻繁に夫に助言した。」と取り上げられた。女性や黒人への言及が多いのも、この本のよかった点。

(2)社会進化論(ソーシャル・ダーウィニズム)の受容

これまで私はヨーロッパの帝国主義の文脈で社会進化論に触れてきたが(2005年の京大世界史二次試験問題のイメージ)、アメリカ国内社会における影響という点には目が向かなかった。アメリカにおける社会進化論は、移民として成功したカーネギーら富裕層と貧しい階層との格差社会を正当化するための理論として機能したが、一方でスペンサーの支持者が日本でも多かったことは興味深い。また大富豪と貧しい階層との間の中産階級には、清潔感という観念がでてきた点もこれまた興味深い。先日読んだ『寄生虫なき病』では、イギリス社会がクリーンさを求めるようになったのは産業革命によって悪化した環境を改善するという必要に迫られた結果としていたが、19世紀のアメリカについても「不潔の国」(『寄生虫なき病』59㌻)だったという記述がある。人々が清潔感を求めるようになったことから石鹸の需要も増大するが、P&Gといった大企業の成長とともに、石鹸の原料となるパームやしの産地であるコンゴでは厳しい抑圧が始まる(『世界史100話』)。まさしく世界システム。

(3)この時期のアメリカを描いた映画

2本の映画が取り上げられている。ジョン・フォード監督、ヘンリー・フォンダ主演の『怒りの葡萄』はよく知られているが、もう一本『わが街セントルイス』もいい映画だ。本書では原題の「丘の王者」というタイトルで紹介されているが、若き日のエイドリアン・ブロディ(ポランスキーの『戦場のピアニスト』の主演)が主人公の少年を助ける役で好演している。『怒りの葡萄』が農民の生活を描いていたのに対して、『わが街セントルイス』は都市部の格差社会を描いている。ブルース・スプリングスティーンが、『怒りの葡萄』の主人公の名前を冠した『ザ・ゴースト・オブ・トム・ジョード』というアルバムをリリースしたのは1995年。90年代のアメリカは、30年代のような時代だったのだろうか。

吉田美奈子に『FLAPPER』(1976年リリース)というアルバムがある。バックの演奏は伝説のグループ、テイン・パン・アレー(細野晴臣・松任谷正隆・鈴木茂ら)で、コンポーザーは矢野顕子・大瀧詠一・山下達郎といったアーティストが参加したJ-POPの名盤。「FLAPPER」という曲は収録されていないので、アルバムタイトルに込められた意味は不明であるが、20世紀初頭アメリカで旧来の価値観にとらわれず自由に生きようとした女性たちを指した言葉だという。飛び立とうとする女性という意味のタイトルだったのかもしれない。

大型連休中、スプリングスティーンの『ザ・ゴースト・オブ・トム・ジョード』とトム・パチェコ&ステイナー・アルブリグトゥセンの『ノーバディーズ』(「テディ・ルーズヴェルト」という曲が収められていて、訳者の許可をいただいて授業で日本語訳を使わせていただいている)を聴き、そして『わが街セントルイス』と『怒りの葡萄』を見た。こうした音楽や映画が受け入れられる点こそ、「20世紀はアメリカの時代」だったことの証左なのかも?と思ったりもする。

『わが街セントルイス』で主人公をいじめるホテルの従業員が使っている時計がウォルサムで、主人公の父親が職を得た会社がハミルトンというのは面白い。

トピック的にも興味深い話をいくつか。

(1)エレノア=ローズヴェルトの活動

フランクリン=ローズヴェルトの妻。2012年のセンター試験世界史B追試で「黒人や女性,失業者などの権利や福祉について関心の高かった彼女は,ニューディールの様々な政策に関して頻繁に夫に助言した。」と取り上げられた。女性や黒人への言及が多いのも、この本のよかった点。

(2)社会進化論(ソーシャル・ダーウィニズム)の受容

これまで私はヨーロッパの帝国主義の文脈で社会進化論に触れてきたが(2005年の京大世界史二次試験問題のイメージ)、アメリカ国内社会における影響という点には目が向かなかった。アメリカにおける社会進化論は、移民として成功したカーネギーら富裕層と貧しい階層との格差社会を正当化するための理論として機能したが、一方でスペンサーの支持者が日本でも多かったことは興味深い。また大富豪と貧しい階層との間の中産階級には、清潔感という観念がでてきた点もこれまた興味深い。先日読んだ『寄生虫なき病』では、イギリス社会がクリーンさを求めるようになったのは産業革命によって悪化した環境を改善するという必要に迫られた結果としていたが、19世紀のアメリカについても「不潔の国」(『寄生虫なき病』59㌻)だったという記述がある。人々が清潔感を求めるようになったことから石鹸の需要も増大するが、P&Gといった大企業の成長とともに、石鹸の原料となるパームやしの産地であるコンゴでは厳しい抑圧が始まる(『世界史100話』)。まさしく世界システム。

(3)この時期のアメリカを描いた映画

2本の映画が取り上げられている。ジョン・フォード監督、ヘンリー・フォンダ主演の『怒りの葡萄』はよく知られているが、もう一本『わが街セントルイス』もいい映画だ。本書では原題の「丘の王者」というタイトルで紹介されているが、若き日のエイドリアン・ブロディ(ポランスキーの『戦場のピアニスト』の主演)が主人公の少年を助ける役で好演している。『怒りの葡萄』が農民の生活を描いていたのに対して、『わが街セントルイス』は都市部の格差社会を描いている。ブルース・スプリングスティーンが、『怒りの葡萄』の主人公の名前を冠した『ザ・ゴースト・オブ・トム・ジョード』というアルバムをリリースしたのは1995年。90年代のアメリカは、30年代のような時代だったのだろうか。

吉田美奈子に『FLAPPER』(1976年リリース)というアルバムがある。バックの演奏は伝説のグループ、テイン・パン・アレー(細野晴臣・松任谷正隆・鈴木茂ら)で、コンポーザーは矢野顕子・大瀧詠一・山下達郎といったアーティストが参加したJ-POPの名盤。「FLAPPER」という曲は収録されていないので、アルバムタイトルに込められた意味は不明であるが、20世紀初頭アメリカで旧来の価値観にとらわれず自由に生きようとした女性たちを指した言葉だという。飛び立とうとする女性という意味のタイトルだったのかもしれない。

大型連休中、スプリングスティーンの『ザ・ゴースト・オブ・トム・ジョード』とトム・パチェコ&ステイナー・アルブリグトゥセンの『ノーバディーズ』(「テディ・ルーズヴェルト」という曲が収められていて、訳者の許可をいただいて授業で日本語訳を使わせていただいている)を聴き、そして『わが街セントルイス』と『怒りの葡萄』を見た。こうした音楽や映画が受け入れられる点こそ、「20世紀はアメリカの時代」だったことの証左なのかも?と思ったりもする。

『わが街セントルイス』で主人公をいじめるホテルの従業員が使っている時計がウォルサムで、主人公の父親が職を得た会社がハミルトンというのは面白い。

アメリカの20世紀〈上〉1890年~1945年 (中公新書)

- 作者: 有賀 夏紀

- 出版社/メーカー: 中央公論新社

- 発売日: 2002/10/01

- メディア: 新書

![誓い [DVD] 誓い [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51C0oOAkuGL._SL160_.jpg)

![ディバイナー 戦禍に光を求めて [DVD] ディバイナー 戦禍に光を求めて [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51QE6YNKjgL._SL160_.jpg)

![ディバイナー 戦禍に光を求めて [Blu-ray] ディバイナー 戦禍に光を求めて [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/61IufuNLfAL._SL160_.jpg)

![天国でまた会おう[Blu-ray] 天国でまた会おう[Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51A+m6XB32L._SL160_.jpg)

![天国でまた会おう[DVD] 天国でまた会おう[DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51tdE0+CoHL._SL160_.jpg)